"清明時節雨紛紛",隨著春風拂面、細雨潤物,我們迎來了二十四節氣中的第五個節氣——清明。此時天地氣清景明,萬物吐故納新,正是人體順應自然、調整陰陽的關鍵時期。中醫講究"天人相應",清明養生需緊扣"疏肝氣、祛濕濁、養陽氣"三大核心,為全年健康打下基礎。

疏肝理氣:多吃菠菜、芹菜、香椿等青色時蔬,其中的葉綠素和膳食纖維可助肝氣疏泄。推薦食譜:香椿拌豆腐,兼具升發之性與植物蛋白。

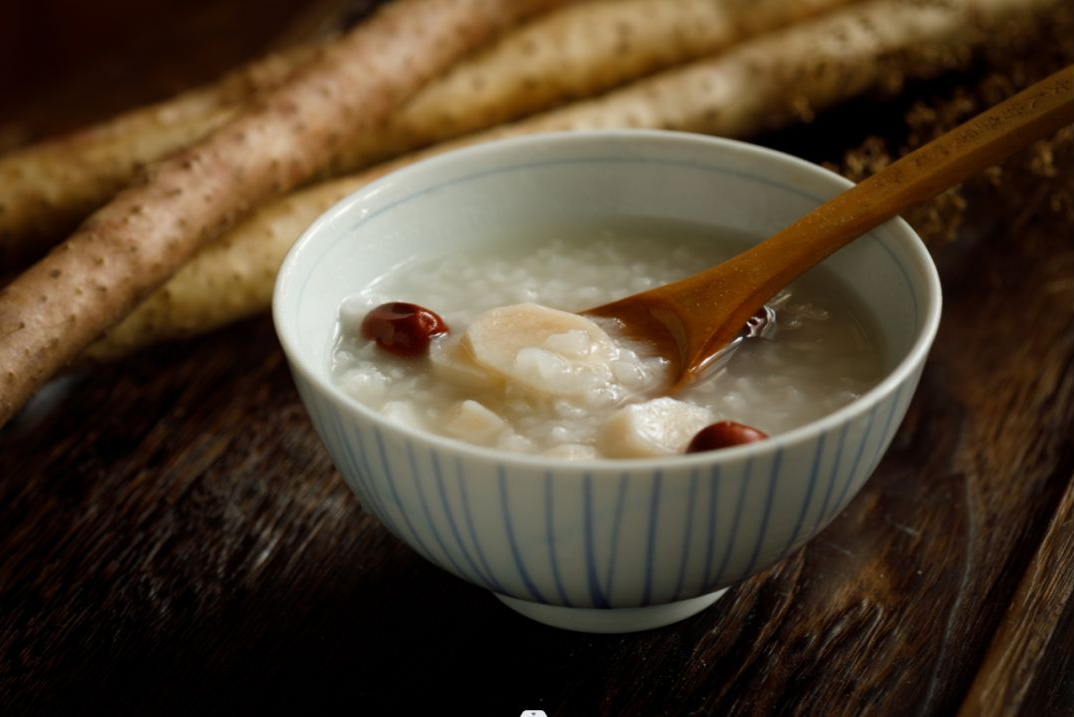

健脾祛濕:用薏米、赤小豆、山藥等煮粥,搭配陳皮理氣化痰。現代研究發現,薏米中的薏苡仁酯具有抗炎、調節免疫作用。

慎食發物:清明前后花粉濃度升高,過敏性體質者應少吃海鮮、竹筍等易致敏食物。可適量飲用薄荷菊花茶,緩解過敏癥狀。

《黃帝內經》強調“春三月,此謂發陳,天地俱生,萬物以榮”,此時人體陽氣如同嫩芽需要呵護。現代研究顯示,春季日照時間延長可刺激松果體減少褪黑素分泌,使人精力充沛;但晝夜溫差大(常超10℃)易導致血管收縮異常,誘發心腦血管疾病。因此,起居需遵循“夜臥早起”原則,運動則以“緩中有力”為要。

建議22:30前入睡,6:30左右起床,順應陽氣升發規律。晨起可做"梳頭功"(用木梳從前額梳至后頸100次),刺激頭部穴位改善循環。

推薦八段錦、太極拳等柔緩運動,特別要練習"左右開弓似射雕"招式,可舒展肝經。研究發現,每日30分鐘中等強度運動可提升血清素水平,改善春季情緒波動。

"清明谷雨,凍死老鼠",晝夜溫差超過10℃時應采用"洋蔥式穿衣法",隨身攜帶艾草香囊既能驅蚊防病,又可通過芳香氣味調節情緒。

清明掃墓祭祖的習俗易引發哀思,從神經科學角度看,悲傷情緒會刺激下丘腦-垂體-腎上腺軸(HPA軸),導致皮質醇水平升高,長期可能抑制免疫功能。而中醫認為“悲憂傷肺”“怒傷肝”,情緒波動會直接影響臟腑功能。因此,情志調養需注重“疏泄”與“靜養”的平衡。

自然療法:多到戶外接觸600nm左右的綠色光譜,可刺激大腦分泌內啡肽。建議每日進行"森林浴",研究表明在樹林中行走20分鐘,皮質醇水平可下降13.4%。

情緒疏導:按壓太沖穴(足背第1、2跖骨間凹陷處)配合深呼吸,每次3分鐘,有助于疏解郁氣。中醫認為"肝主情志",此穴為肝經原穴。

文化療愈:參與放風箏、蕩秋千等傳統活動,通過向上、向外的運動形式幫助陽氣升發,心理學認為這類活動能建立"心理錨點",緩解焦慮。

編輯:劉笑雯

審核:申霖

濟醫廣〔2025〕第1917號